「数字譜がむつかしい!」理由

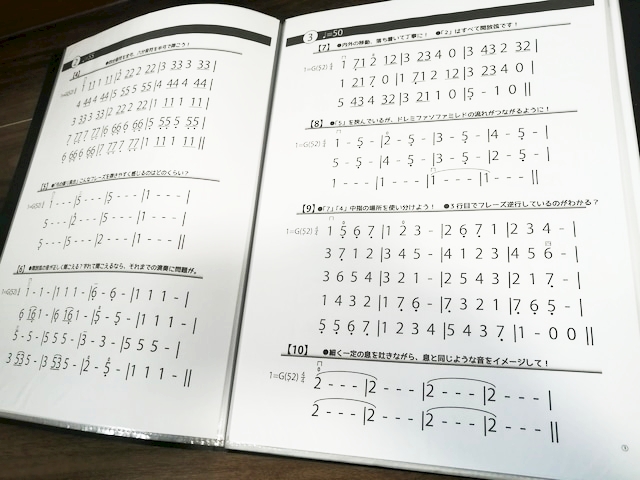

数字譜

音楽を記録する楽譜にはいろいろなものがあり、その楽譜のルールを”記譜法”といいます。

二胡では「数字譜」という記譜法を使います。

二胡をはじめて頼ることになる数字譜。これが、二胡を学ぶ上で最初にひっかかるポイントになることが多いです。

目次

日本人は五線譜のルールで音楽を考えている

私たちは小中学校の音楽の時間に、五線譜のルールを学びます。

「音楽の経験はまったくないよ」という人でも、

音の高さとはこういうこと

音の長さとはこういうこと

という、音に対するルールを経験的にもっているものです。

二胡をはじめて、数字譜が読めない、わかりにくい、という人は、

数字譜を五線譜のルールで読もうとしている

人が多いように感じます。

「音名」の読み方のみで、数字譜譜を読もうとしている。

五線譜と数字譜は、音の高さについての考え方、そもそもの部分が違います。

動画

過去に、そのことについて解説した動画があります。

二胡のレッスンを始めようという方、

数字譜が苦手だという方。

ぜひ一度ご視聴ください。

●音名と階名

「音の高さ」には2種類の言い方があります。

数字譜と五線譜の一番の違いはここです。

学校では「音名」的な音の高さの読み方しか習わなかったんです。

「ド」といったとき、それを音名として言っているのか、階名として言っているのかで実際の音の高さが変わってくる場合があります。

二胡D調の「ド」と、ピアノの「ド」、違う音になってしまう…その理由はこれです。

●数字譜上の音名と階名

数字譜のルールで、音名と階名をどのように使い分けているかを解説しています。

●音符を数字で読むメリット

音の高さについて複数の考え方を使うことは数字譜だけの特別なものではありません。

五線譜であっても、音楽を分析的に深く読もうとした際には、<音の高さを順番で考える>ことをします。

順番で考えることで、自分が演奏する音の役割や機能を、すばやく深く読むことができるようになる数字譜。

とても便利なものです。

前の記事へ

次の記事へ